活火山の3D画像 富士山

富士山は標高3776mの日本の最高峰です。富士山の活動は約10万年に始まり、活動期を17,000年前までを星山期(古富士)、17,000年前~8,000年前を富士宮期としています。8,000年前~5,600年前には活動の低下が見られます。 それ以降の5,600年前~3,500年前を須走-b期、3,500年前~2,300年前を須走-c期、2,300年前~現在を須走-dに区分されています(高田ほか,2016)。 約2,300年までは山頂・山腹での噴火でしたが、2,300年前以降は山腹での割れ目噴火がおこなわれています。歴史時代でも度々噴火をしており、中でも800~802(延暦19~21)年、864~687(貞観6~7)年、1707年(宝永4)年の噴火は大規模なものとして知られています。

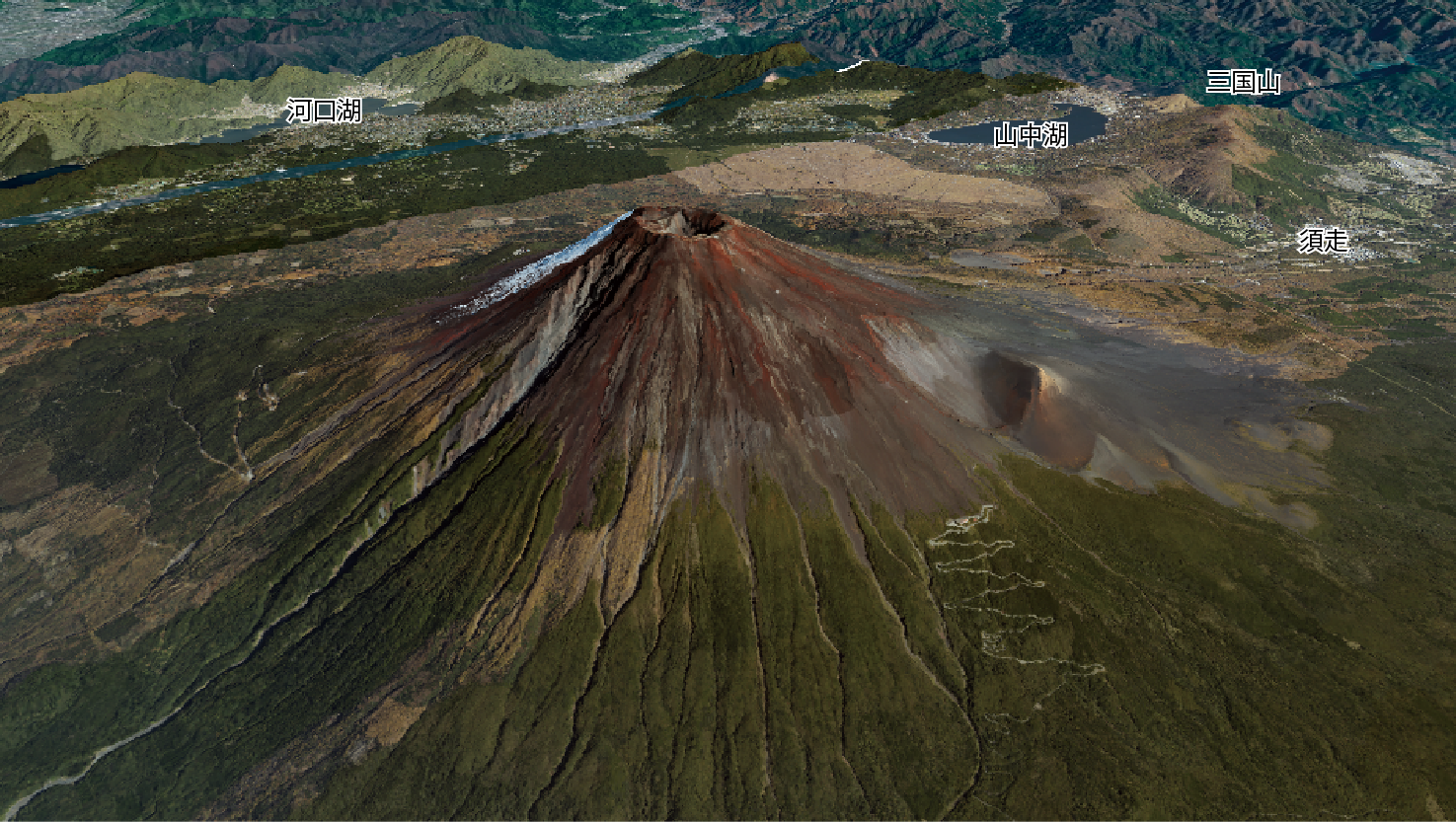

■ 富士山の3D画像 富士山の東側から見た画像になります。

標高モデルはASTER GDEM、画像は国土地理院オルソ画像を用いて作成しました。

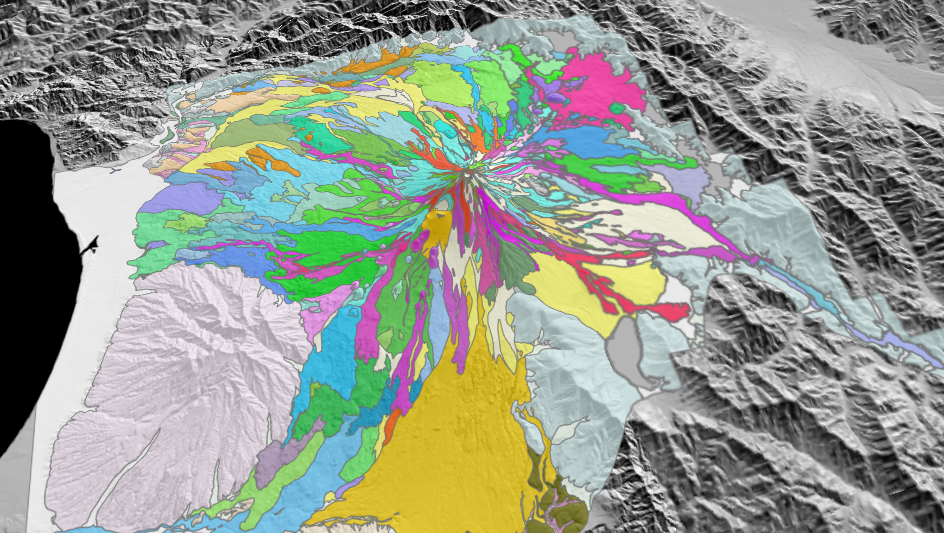

■ 富士山の3D地質図 富士山の東側から見た画像になります。

地質図は高田ほか(2016)をデジタル化したデータを使用しました。

標高モデルはASTER GDEMを用いました。

■ 富士山の3D地質図 富士山の東側から見た画像になります。

Sd:須走-d期噴出物(2,300年前~現在)、Sc:須走-c期噴出物(3,500年前~2,300年前)、Sb:須走-b期噴出物(5,600年前~3,500年前)、F:富士宮期噴出物(17,000年前~8,000年前)、H:星山期噴出物・岩屑なだれ堆積物(10万年前~17,000年前)

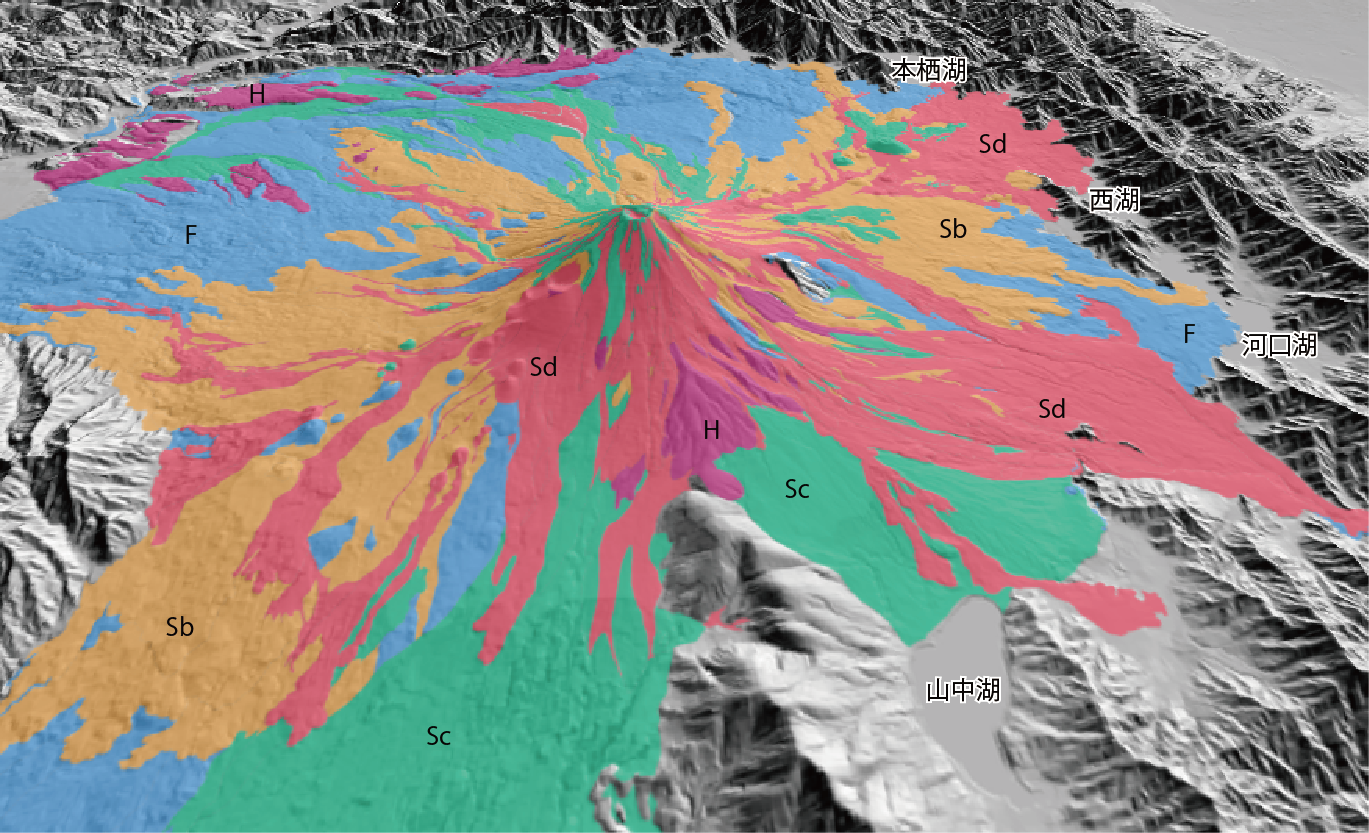

■ 富士山の3D地質図 富士山の北東側から見た画像になります。

須走-d期噴出物

Aog:貞観噴出物、Ten:天神山伊賀殿山噴出物、Kri:白大竜王氷池噴出物、Onw2:御庭奥庭第二噴出物、Onw1:御庭奥庭第一噴出物、Onm:大流丸山噴出物

須走-c期噴出物

Hac:八軒溶岩流、Ohsj:大平山桟敷山噴出物、Omr:大室山片蓋山噴出物

須走-b期噴出物

Skn:鹿の頭火砕丘、Tgo:栂尾山火砕丘、Jin:神座山火砕丘、Swk:サワラ山北林道溶岩流、Hig:東剣噴出物、Hym:北西弓射塚火砕丘、Ftr:二ッ山林道溶岩流、Hus:北西臼山火砕丘、Usu:臼山火砕丘、Sbn:菖蒲沼噴出物、Tmn:戸嶺噴出物、Kos:幸助丸噴出物、Hcy:八軒山噴出物、Nks:西幸助丸噴出物、Neb:根原溶岩流、

Fjn:富士ヶ峰溶岩流、Hon:北西御庭噴出物、Sig:精進口二合目溶岩流、Koy:焼間ガ原溶岩流、Nsk:西剣火砕丘、Yms:弓射塚火砕丘

富士宮期噴出物

Swr:サワラ山火砕丘、Ngy:永山溶岩流、Asg:朝霧溶岩流、Fty:二ッ山噴出物、Mts:本栖溶岩流、Msk:本栖湖溶岩流、Otw:大田和溶岩流、Nrs:鳴沢溶岩流

星山期噴出物

ud:未区分星山期噴出物

地質図は高田ほか(2016)をデジタル化したデータを使用しました。

標高モデルはASTER GDEMを用いました。

■ 富士山の3D画像 富士山の南西側から見た画像になります。

標高モデルはASTER GDEM、画像は国土地理院オルソ画像を用いて作成しました。

■ 山中湖から見た富士山 向かって左側の高まりが宝永山、右側の高まりが小御岳

■ 宝永第一火口上部

引用文献

高田亮・山元孝広・石塚吉浩・中野俊(2016)富士火山地質図(第2版).特殊地質図 12,産総研地質調査総合センター,56 p.